資訊分享

書籍分享 Clarissa Wei with Ivy Chen Made In Taiwan: Recipes and Stories from the Island Nation

2023/09/16

“In their hope-and-mine-that with time, education, and written recipes such as the ones provided in this book, kueh will once again rise to prominence.” @dearclarissa 與 @kitchenivytaipei 老師的新書Made In Taiwan: Recipes and Stories from the Island Nation中的這段話,讓我想起最初與佩儀和阿嬤做粿時的種種場景。

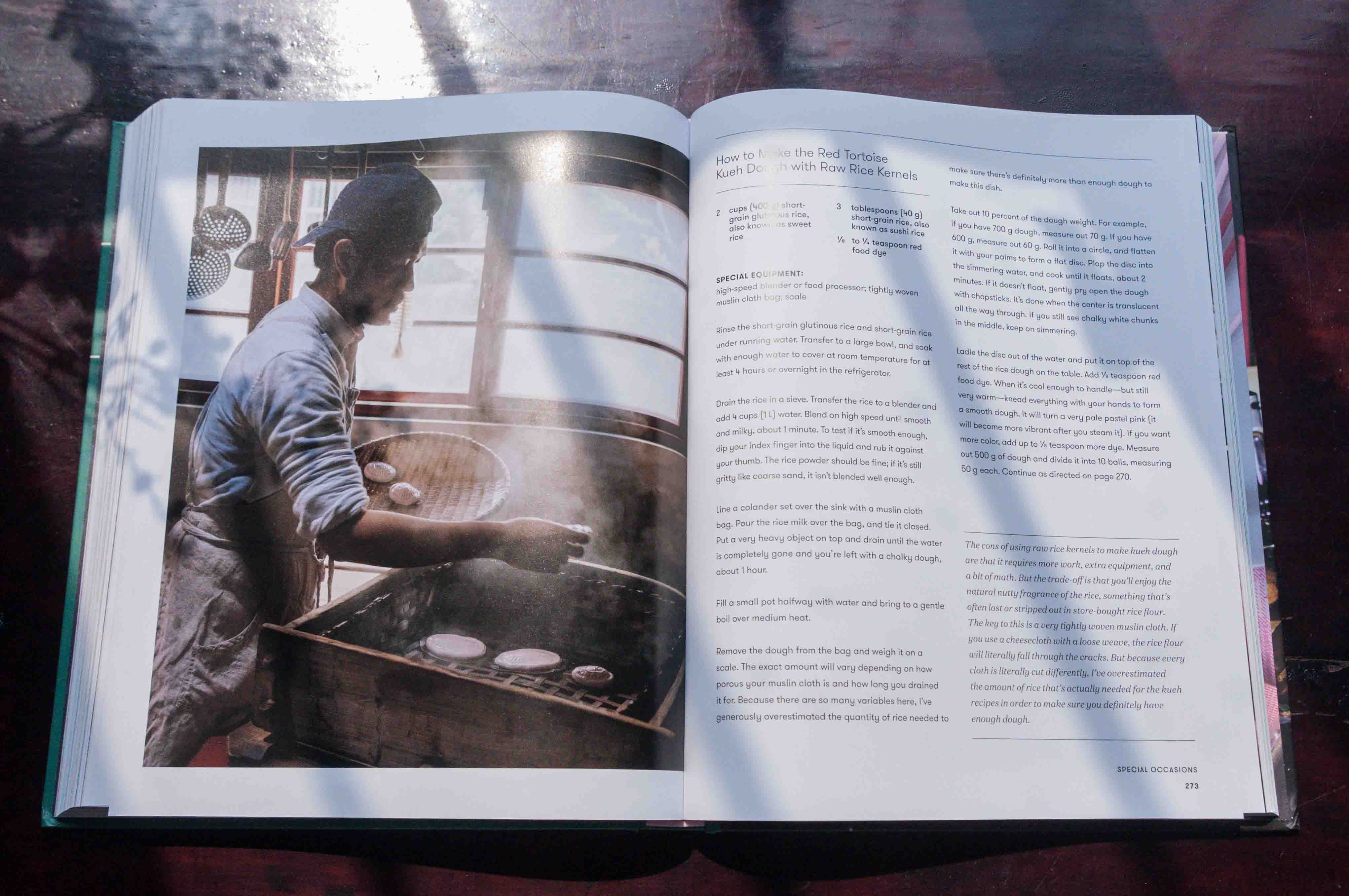

夏天包粽、礤米篩目,大灶蒸氣四溢,熱氣讓人窒息,我總是避之唯恐不及,阿嬤家當然沒有冷氣,我拍照記錄完就溜到院子喘氣、休息。佩儀在廚房裡大汗淋漓,守著大灶、守著阿嬤,深怕錯過阿嬤的一舉一動。然後他會大聲呼喊「快進來拍!阿嬤要蒸(包)粿了。」冬天做菜包粿、蘿蔔糕、年糕或發粿,寒風總能輕易穿透阿嬤的三合院,穿得再多,包得再緊,依然刺骨。阿嬤家沒有攪拌機,揉粿的雙手總被凍得僵直、又紅又紫,不捨佩儀跪著出力,當然得由我來進行。炊粿時大灶蒸氣四溢,溫暖的熱氣總讓我自願顧火,還有坐在灶旁打起瞌睡的時候。

也有千拜託、萬拜託阿嬤帶著我們做粿的那些時候、當然做粿時一直都是戰戰兢兢怕阿嬤生氣、嫌我們笨手笨腳、也有家族長輩覺得我們兩個年輕人總是舞豬舞狗,找阿嬤麻煩的那些時候。但我想最刻骨銘心的,是我這個孫女婿時不時會接收/感應到的訊息:「不希望看到孫女佩儀這麼辛苦的做粿。」、「佩儀讀書讀到碩士,做粿?」

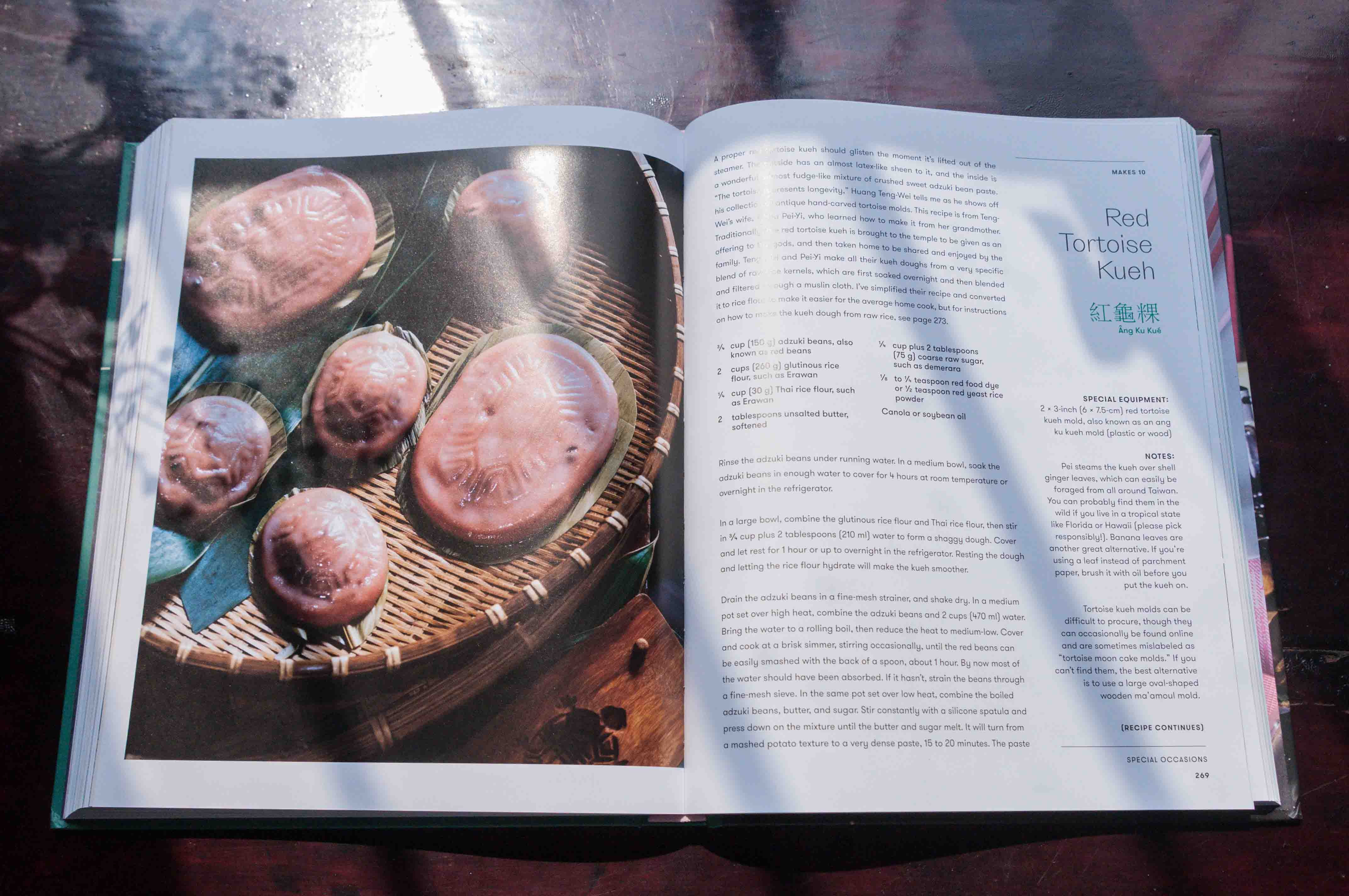

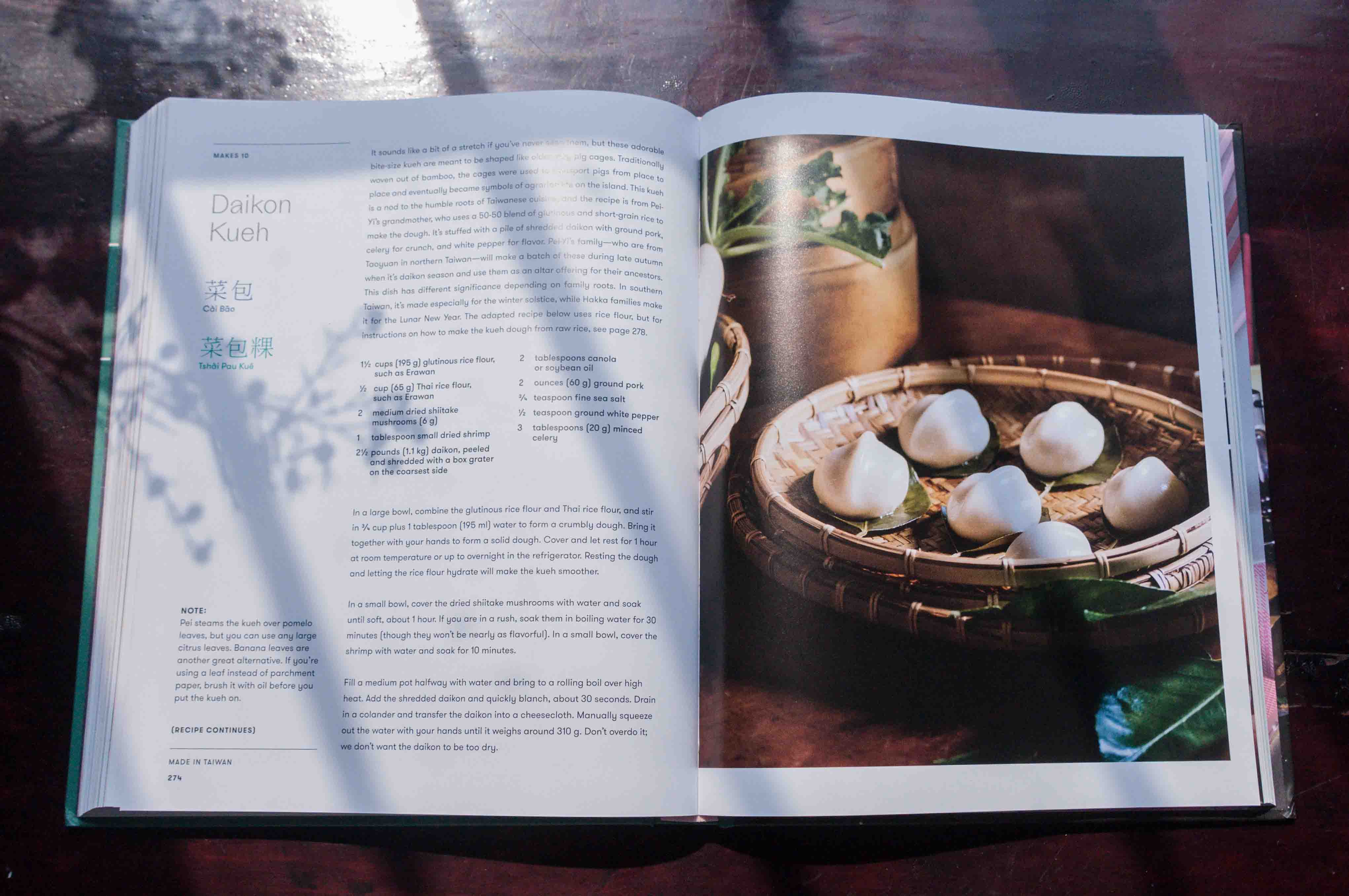

“… the recipe is from Pei-Yi’s grandmother… Pei-Yi’s family-who are from Taoyuan in northern Taiwan-will make a batch of these during late autumn…” 書裡有我們菜包粿和紅龜粿的食譜,出自佩儀阿嬤的食譜。不知道阿嬤會不會為佩儀感到驕傲了呢?

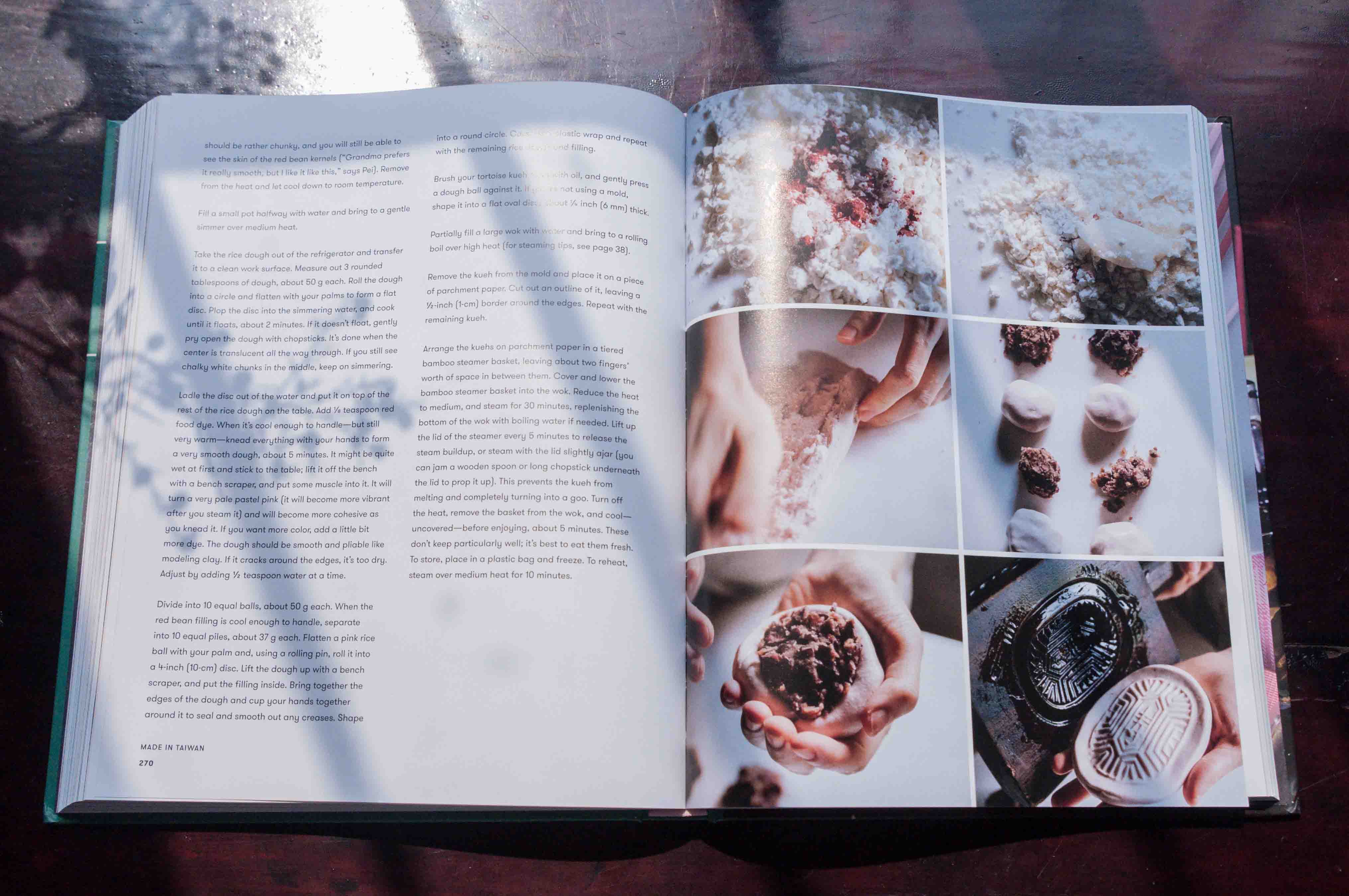

“Kueh: A Fading Culinary Art” 是我們篇幅的大標題也是第一句話。真的,我們真心視做粿為Art,無論是我們的每一堂課程、我們埋頭閉關的每一次試做、或是製作每一筆製品的訂單。但我想,用Art來形容粿,勢必是真的了解我們的內心、看過我們做粿,或是跟著我們做過粿。

Clarissa真的都經歷過。

2019年4月,因為一篇我們隨手記錄台南街頭顏振發老師教學的社群貼文,收到當時還在香港工作Clarissa的訊息,詢問我們如何與顏老師聯繫採訪。閒聊過程中提到當時才正準備動工整理中的三合院。後來他真的和先生一起來訪,當時還沒有門,廚房的屋瓦正在整理,卸下瓦片的空隙與屋樑交疊,陽光趁隙穿透,棋盤式灑落。帶著他們跨越地上散落的木料、踩著碎屑,看每一個整理中的空間,描述著每個空間完成的樣子和我們想像中營運的過程,描繪我們心中的雙口呂文化廚房。開幕後沒多久就收到她的邀訪,有了我們第一次的英文採訪。後續大大小小的文章、 Vice的採訪拍攝,跟著我們逛大溪市場、到阿嬤家拜拜做粿。到這本書。

“ ‘Made in Taiwan’ is the cookbook that couldn’t have existed 20 years ago” 洛杉磯時報報導的標題這樣寫著。原文是” ‘Our identity is constantly changing. I could not have written my book 20 years ago. It wouldn’t exist. It would not make sense, because Taiwanese identity was very different back then,’ Wei says. ‘This book is a reflection of what it is now.’ “ Clarissa說,他的祖父母輩想盡辦法離開這片土地前往美國,他卻又回到這裡。成長在美國的Clarissa,成長在台灣的佩儀與我,我們都因為食物,開始追尋身分的認同,用不同方式實踐,也回答了我們這個世代的身分認同。

在書中最後章節,意外見到了我們的名字。”Huang Teng-Wei and Chou Pei-Yi, for continuously inspiring me in all things rice” 非常開心我們能參與其中,也很開心有機會讓更多人認識台灣的米食文化。感謝Clarissa從一開始就參與我們,一路走來,時常想到我們。很感動他願意用台灣的眼睛、在地的角度訴說台灣的故事,透過他在美國成長的背景,讓世界從台灣人的視角認識這片土地。

我想我們都能在這片自由的土地適得其所,安心地找到自己的安身所在與身分認同。